第十二屆園冶杯大學生國際競賽一等獎作品《White Crisis——印尼西海岸珊瑚保護計劃》解讀

項目簡介

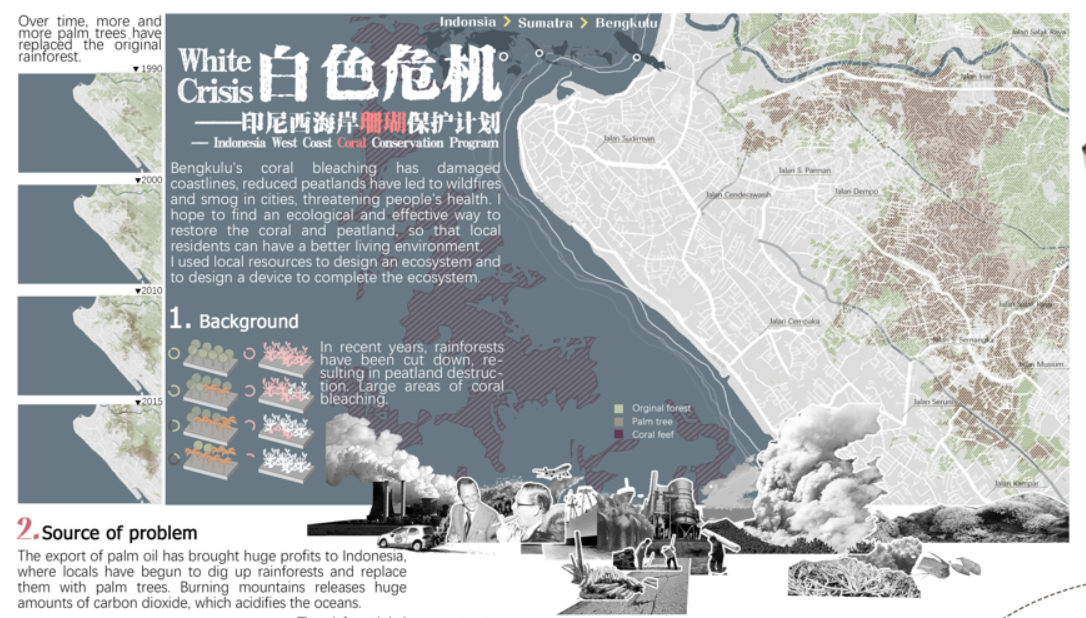

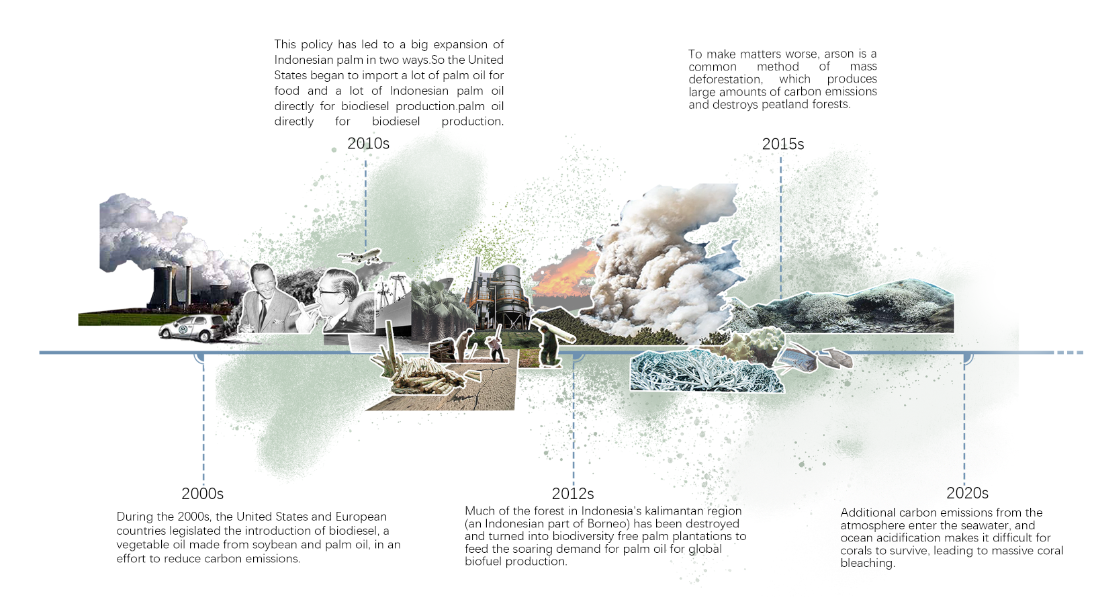

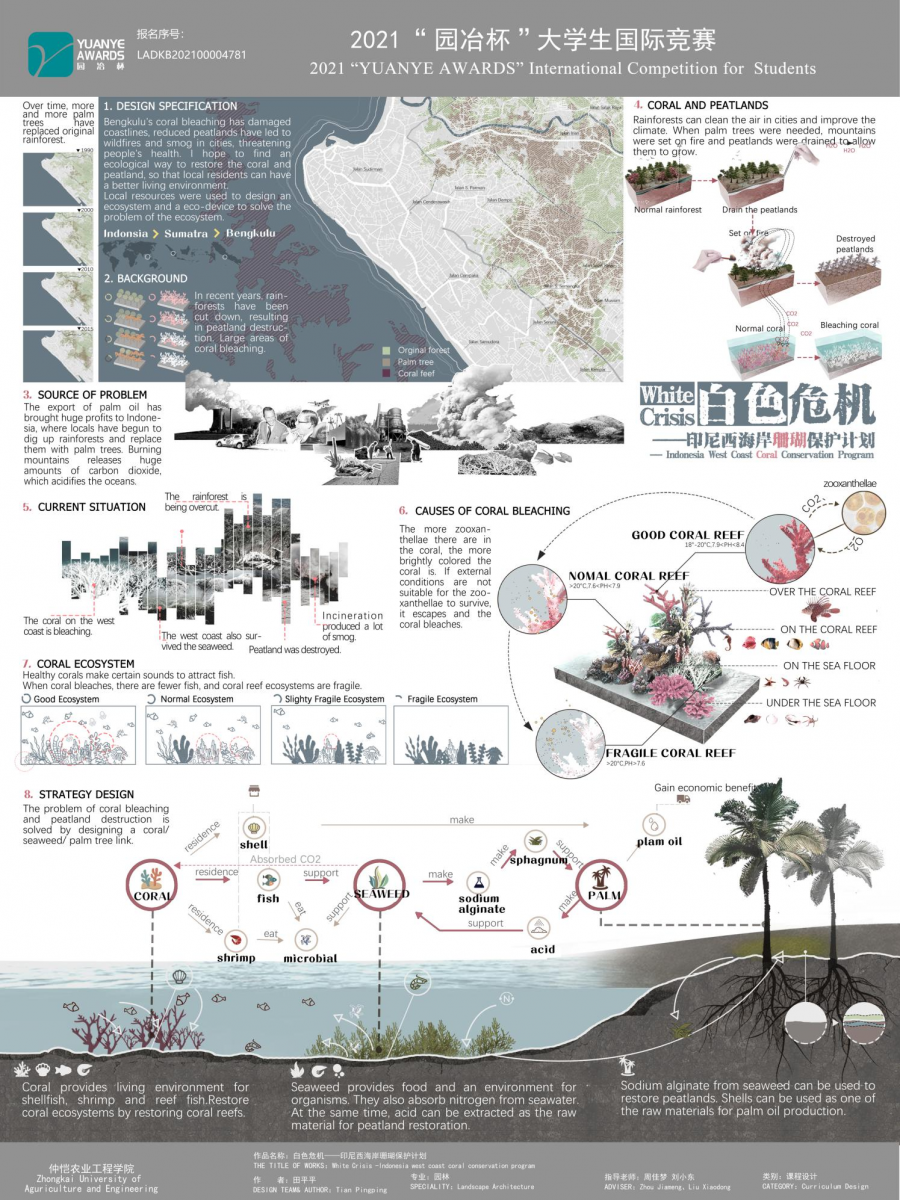

印度尼西亞擁有大面積雨林以及珊瑚礁,在蘇門答臘島的熱帶雨林有著大量的泥炭地。上世紀90年代,印度尼西亞人認識到棕櫚油的經濟價值,開始大面積種植棕櫚樹。印度尼西亞作為全球棕櫚油出口地,近年隨著工業發展需要,當地人大量焚燒熱帶雨林,人工種植的棕櫚園取代了原有的樹種,導致熱帶雨林的泥炭地被破壞,同時蘇門答臘省西海岸的珊瑚也在大面積白化。

因此,本設計的初衷是在全球變暖背景下,探討印尼西海岸珊瑚白化問題和泥炭破壞問題,以期通過景觀設計手段最大程度地降低危害。

資源問題分析圖

設計目標

1.珊瑚白化問題緩解

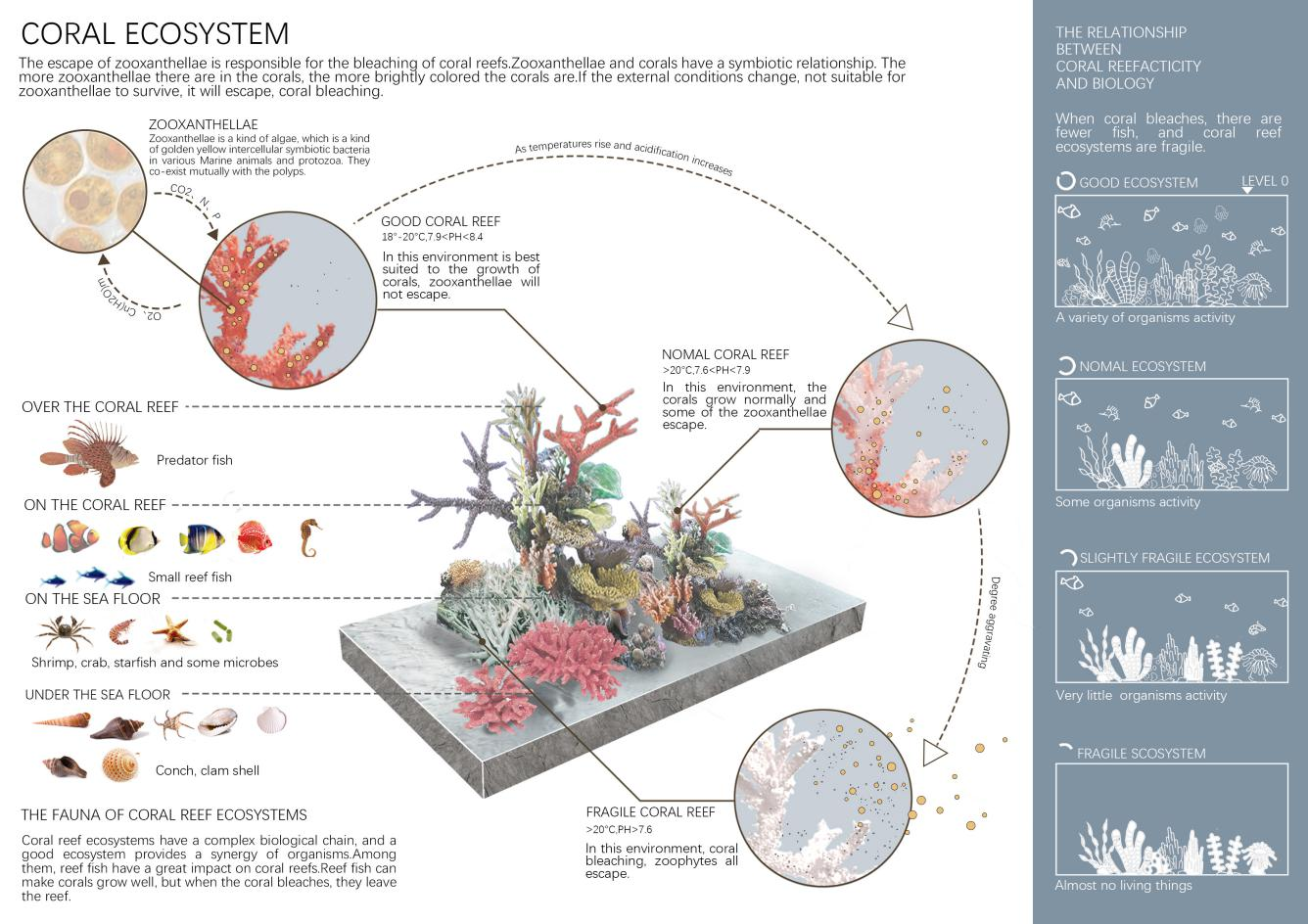

珊瑚礁只占不到2%的海底面積,卻是地球上最豐富的生態系統之一,為約四分之一的已知海洋物種提供食物和棲居地。經調查顯示,珊瑚與珊瑚生態系統內的生物會互相影響,同時珊瑚白化程度受外界環境因素的影響,如酸堿度、溫度、光源、水質等。

近年來,印尼西海岸珊瑚白化現象明顯。由于全球氣溫變暖,海水酸堿度不斷降低,致使珊瑚所依賴的蟲黃藻減少,嚴重威脅珊瑚礁的健康,珊瑚白化趨勢明顯加重。珊瑚與其組織中的蟲黃藻存在共生關系,其賦予珊瑚艷麗的色彩,同時為珊瑚提供生存所需大部分能量。當海水溫度過高,珊瑚與蟲黃藻之間的共生關系被打破,珊瑚會將蟲黃藻排出體外并變白,最終失去能量死亡。

珊瑚白化成因示意圖

2.泥炭地修復

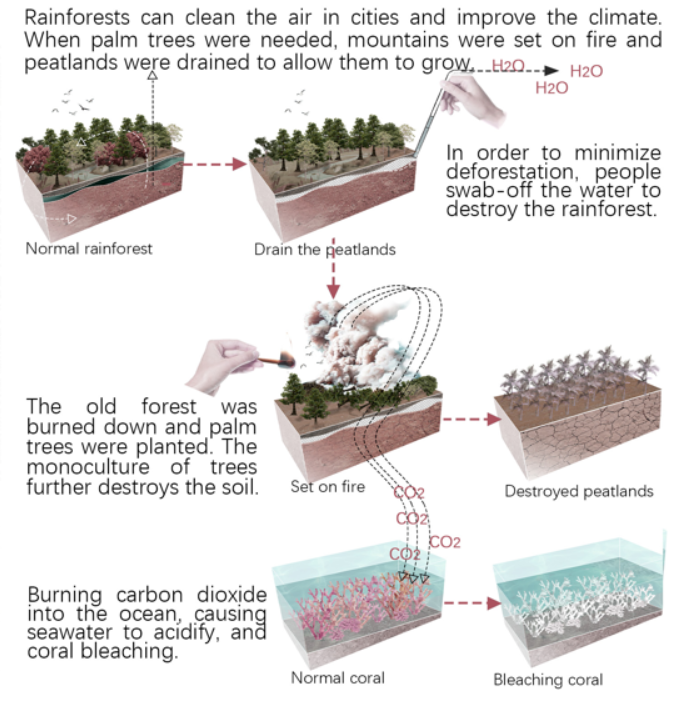

泥炭地屬于濕地的一種,是由部分腐爛的植物物質組成的有機堆積物,在積水條件下經過數百年沉積而成。泥炭地分布于地球各大洲,被稱為泥炭沼澤森林、沼澤或泥潭。

作者對印度尼西亞整個環境進行探究,除珊瑚白化現象外,另一個環境現象也引起作者關注:印度尼西亞蘇門答臘島上連日來的林火使新加坡和馬來西亞遭受了有史以來最嚴重的煙霾。

當地人為以最低成本銷毀熱帶雨林,將泥炭地的水分直接人工抽干,再放火焚燒,這種破壞雨林的做法叫做“燒芭”。由于經濟的發展土地的增值,“燒芭”已經不單單是山民為了開墾田地的行為,許多企業為降低開發土地成本,直接通過粗暴的“燒芭”行為達到“平地”的目的。“燒芭”所產生的大量二氧化碳進入海水中,使海水酸化,導致泥炭地失去水分被破壞,因此修復泥炭地刻不容緩。

“燒芭”過程以及CO2影響海水示意圖

設計策略

1.生態修復

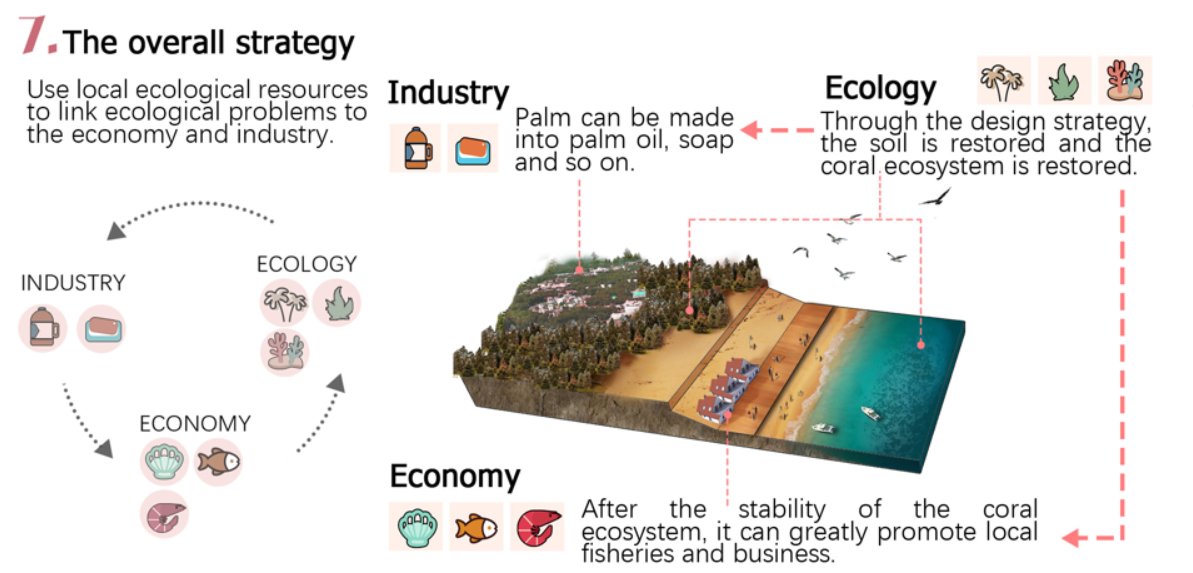

馬尾藻廣泛分布于暖水和溫水海域,特別是在西太平洋。本項目利用海草將泥炭地和珊瑚白化的問題結合起來,三者形成一個生態修復的體系,同時以生態發展聯動當地的經濟發展以及工業發展。重點設計生態修復策略以緩解珊瑚白化的問題并修復當地的泥炭地,通過設計某種裝置來實現提出的修復策略。

整體策略示意圖

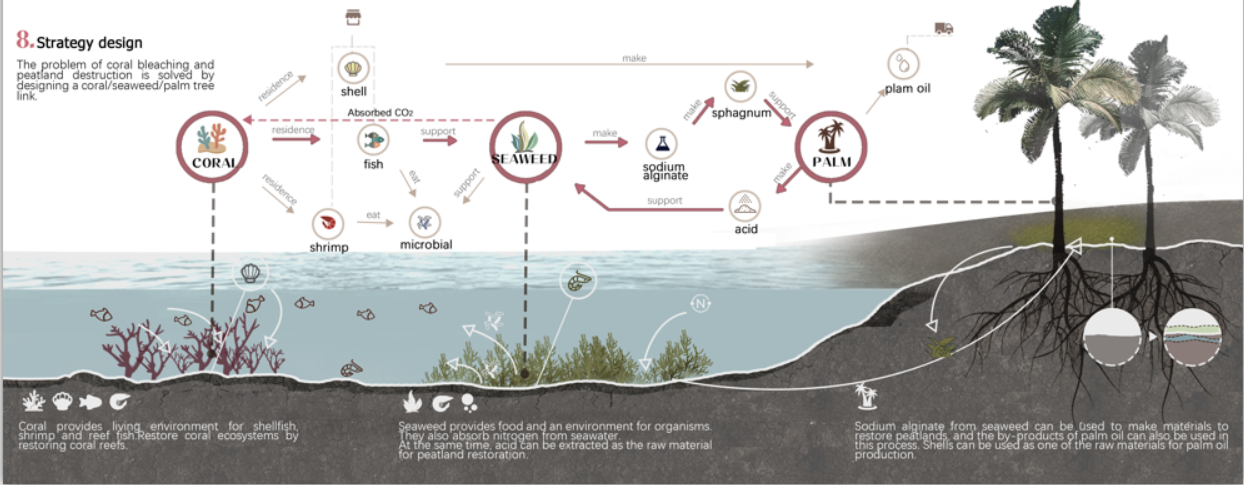

馬尾藻能夠吸收水中的酸根,增加局部海水PH值。利用本土樹種產生的酸置入海草生長基中,能夠為海草提供良好生長環境。將海草與珊瑚放置在一起,海草改善珊瑚周邊海水酸化問題,緩解珊瑚的白化程度,且兩者均能為生物提供理想的居住環境。在珊瑚白化問題得以改善后,海草能夠提取海藻酸鈉制備泥炭蘚繁殖體,最后利用現有技術使用繁殖體修復泥炭地。

生態修復詳細策略圖

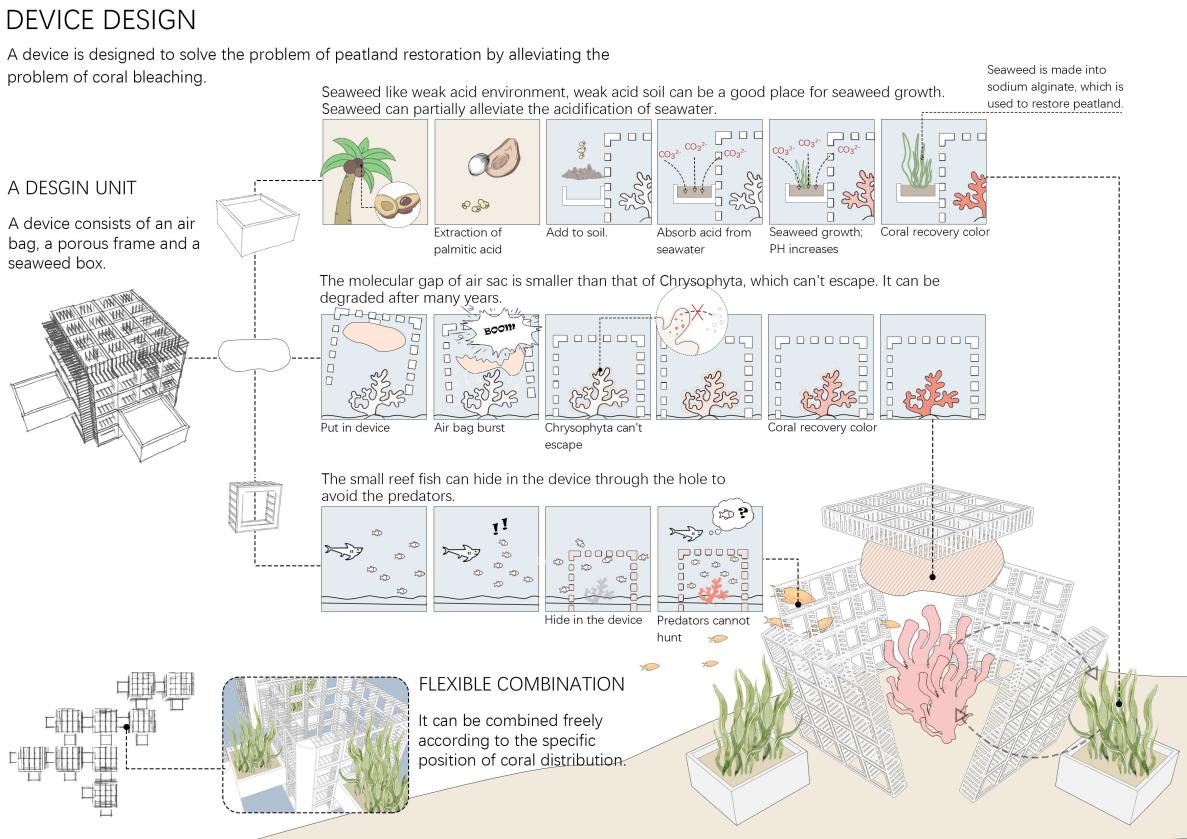

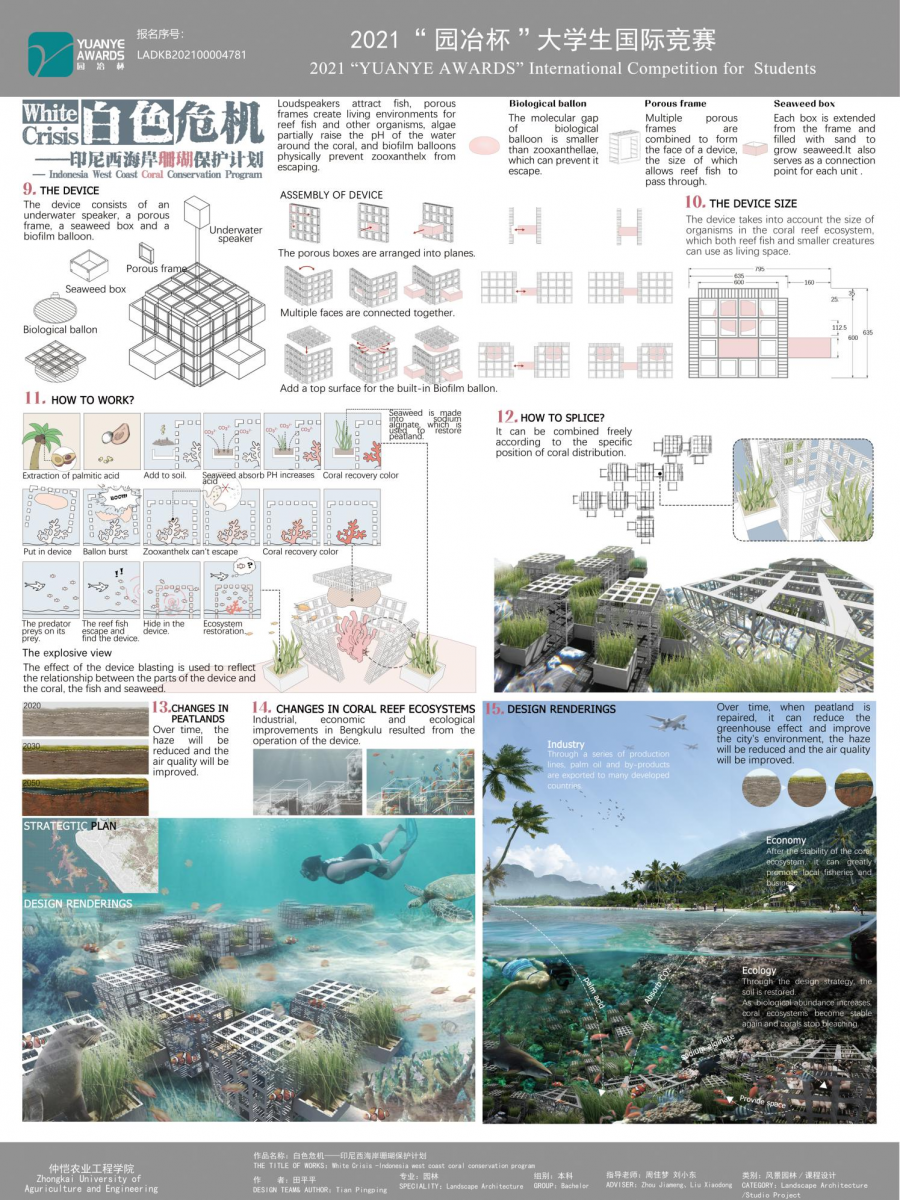

2.裝置營造

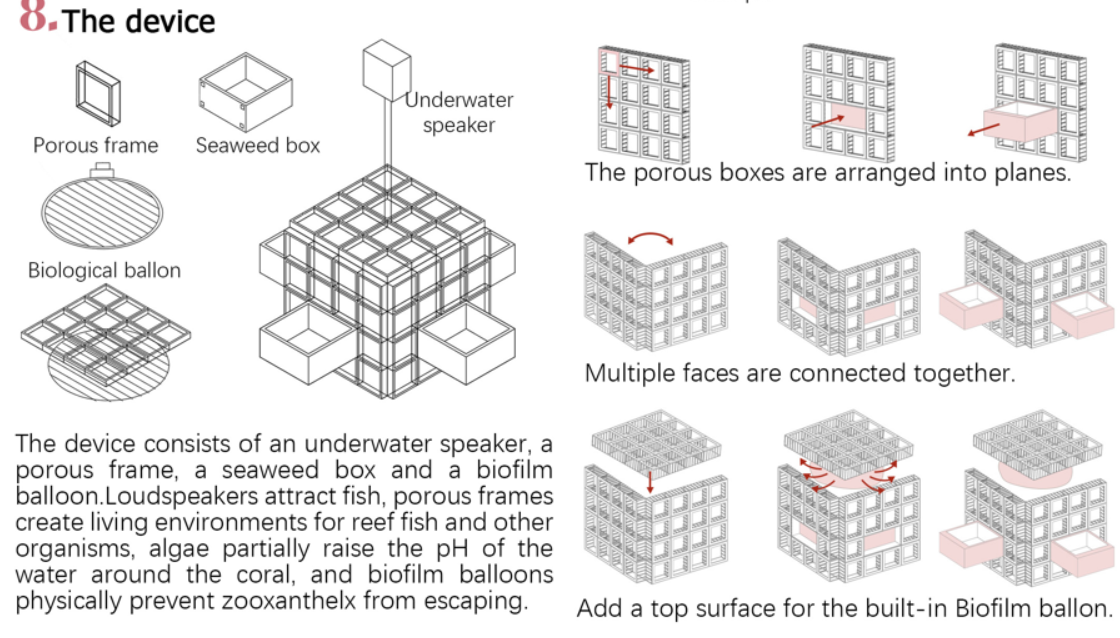

設計出修復思路后,需要設計裝置作為置入海底珊瑚礁區域、調節珊瑚生態系統并能夠培養海草的物理模型,通過此裝置來實現生態修復。

在健康的珊瑚礁生態系統中,魚類蝦類貝類生物種類豐富,為珊瑚礁提供生存環境,魚蝦為珊瑚蟲提供營養,并且研究證明健康的珊瑚會發出特定的聲音吸引魚類蝦類。裝置通過水下揚聲器模擬特定聲音,引入生物。引入魚群等生物后,裝置做為人工珊瑚礁,為受損狀態下的珊瑚礁承擔一部分的功能,多孔框架立面的大空隙供正常體型礁魚穿過,側面的小縫隙為小型生物的居住空間。

設計策略物理模型示意圖

利用裝置營造出的不同空間,將本土的馬尾藻等大型海草移植海草盒子中,置入珊瑚的生態系統,海草能夠吸收碳酸根作為營養元素,使得珊瑚周邊小環境酸堿度升高。

裝置與海草連接示意圖

珊瑚白化的微觀因素是由于珊瑚蟲體內的蟲黃藻受到外界環境刺激(如溫度變化、酸堿度變化等),向外逃逸造成的。設備通過物理手段將生物膜氣囊作為蟲黃藻和外界的隔膜,暫時性阻礙蟲黃藻逃逸,輔助緩解白化問題。可降解材料的分子間隙小于蟲黃藻直徑,約為5~6 μm,大于珊瑚蟲進食微生物及溶解葡萄糖等營養物質的大小,不超過0.7 nm,該尺寸設定可以防止蟲黃藻排出,且不影響珊瑚蟲的進食,并且生物膜氣囊由特殊可降解材料制成,防止水下壓強增大而炸開。

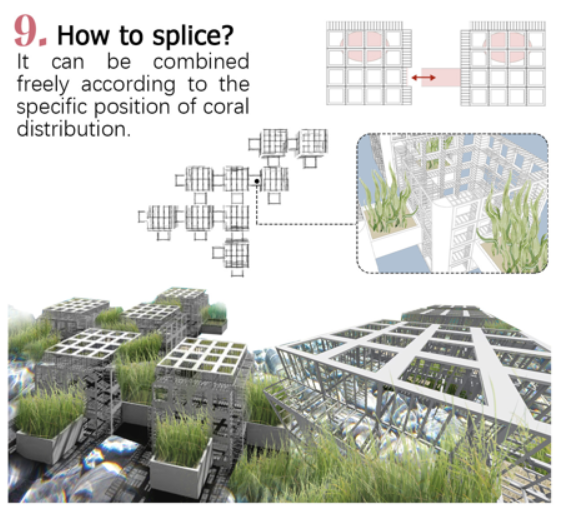

根據需要修復的珊瑚礁的分布位置,規劃好設備的組合布局,留出海草生長的空間。具體操作如下:

將生物膜氣囊充好氣,安置在多孔框架內側頂部后,將多孔框架立方體一一置入海底,覆蓋于珊瑚上方;向下置入過程中生物膜氣囊在接觸到珊瑚礁時受壓力炸開,膜反向包裹在珊瑚礁的局部,成為蟲黃藻和外界的隔膜,能夠暫時性阻礙蟲黃藻逃逸。在固定好多孔框架立方體后,接入已填充好海草種子的海草盒子,使得海草在珊瑚四周生長,改善珊瑚礁局部小環境;根據放置的裝置數量和珊瑚受損情況設置水下揚聲器的數量與安放位置。

裝置工作示意圖

裝置發揮作用的時間隨產生的效果來決定。當地的珊瑚礁得到明顯的改善且珊瑚礁生態系統的物種豐富度增加時,生物膜逐漸降解,多孔框架立方體保留在此處成為人工珊瑚礁,撤掉水下揚聲器。此時生態系統從受保護狀態恢復到正常狀態。

最終效果示意圖

參賽信息

作品名稱:白色危機——印尼西海岸珊瑚保護計劃

參賽作者:田平平

指導老師:周佳夢 劉小冬

參賽院校:仲愷農業工程學院園藝園林學院

獲 獎:第十二屆園冶杯大學生競賽風景園林類課程設計作品一等獎

田平平

專家評語

近年依聯合國SDGs之環境政策推動,加上全球氣候變遷(包括暖化/極端高溫與低溫/干旱/缺水/海平面上升等嚴重議題),過去多數關注焦點多在陸域、森林或河川、集水區等之環境威脅,而也陸續提出相當多之研究調查與規劃設計反饋。但對于海岸、海洋乃至水下之生態系統與景觀專業者之鏈結,反而探索較少。隨著地球科技之進展,人類得以運用GIS、GPS、RS等高科技探索監測水下的另一個世界,這正是今日景觀專業者值得慶幸之處。珊瑚礁海洋生態系是地球保護的一個指標,因為珊瑚礁生態系有豐富的漁業資源,其存在之數量分布區域也代表了各海岸海洋地理區位之“健康指標”。

本設計以印尼西海岸之珊瑚礁生態系保護為主題,試著運用可模塊化之設施作為“造礁”之空間載體,結合了海洋生物科學、保育策略以及復育后作為“水下生態觀光”新路徑與新體驗之模式,此跨域跨界開創思惟值得肯定。以印尼海岸為設計對象也突顯了設計團隊之國際觀,了解亞洲地區各海岸海域生物資源以及其對未來環境變遷因應之重要性。

誠然,珊瑚白化與海洋水溫相關,本設計除了水下景觀營造外,若能再結合相關海洋生物專業者,方能了解陸域與海域水文洋流交換之關系,并運用陸域地景控制來加速確保海域及海洋水下珊瑚礁生態系之健全機制,則未來應更有可為。感佩有如此跨界創新規劃思惟,更祈帶動景觀專業界跨域學習,提升多元斜杠設計師未來新視野。

——郭瓊瑩 IFLA-APR(國際風景園林師聯合會亞太區)主席

編輯:liqing

相關閱讀

江蘇揚州:今年實施五大攻堅行動提升城市綠化

城市道路綠化增綠行動。利用今年春季綠化黃金季節,針對城市道路綠化達標率、林蔭路覆蓋率等指標,全面開展道路綠化增綠提綠補綠,重點對87條道路的行道樹“有綠無蔭、有景少蔭”、綠化品種單一等問題進行整改,形成配置合理、錯落有致、層次清晰的道路綠化景觀【詳細】

北京昌平新城東區將打造濱水商業消費新地標

昌平新城東區位于昌平區南邵鎮,規劃建設用地面積11平方公里,規劃人口12萬,圍繞打造首都北部消費新地標編織街區控規已獲批。未來,昌平新城東區將打造成為京北體驗消費示范區、山水宜居典范城區、高水平綜合服務承載區和智慧產研創新園區【詳細】

南寧園博園舉辦“禮樂園博·南寧花朝盛典”

活動期間,南寧園博園還舉辦了漢服新秀大賽、同袍巡游、及笄成人禮、國風婚禮妝照展示、明制婚禮儀式典禮、六藝游園、書畫體驗、國風集市等精彩紛呈的活動,同時邀請眾多知名國風模特參與表演展示【詳細】

成都首屆“最美公園”評選結果出爐

據成都市公園城市建設管理局相關負責人介紹,本次“最美公園”評選范圍包括23個區(市)縣已建成開放的1514個公園,包括綜合公園、口袋公園,還有郊野公園【詳細】