李雄訪談:國家植物博物館園區總體規劃

國家植物博物館園區總體規劃,昆明,中國

National Botanical Museum Park Planning, Kunming, China

總體規劃:

北京林業大學

北京北林地景園林規劃設計院有限責任公司

昆明市規劃設計研究院

Team:

Beijing Forestry University

Beijing Beilin Landscape Architecture Institute Co., Ltd.

Kunming Urban Plannning & Design Institute

規劃設計鳥瞰

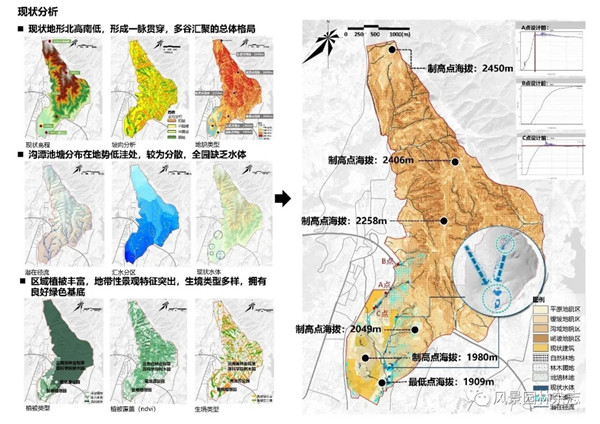

國家植物博物館園區(以下簡稱國博園區)總面積12.45 k㎡,位于云南省昆明市盤龍區茨壩片區,處于城鎮空間與生態空間、城郊淺山山地與建成區平原地帶的交界處,總體地勢北高南低,場地內最高海拔2450 m,最低海拔1909 m,場地以山地為主,平原丘陵鑲嵌其中。場地內包含中國科學院昆明植物研究所、中國科學院昆明動物研究所、云南省林業和草原科學院、昆明植物園、黑龍潭公園多家單位與省級公益林。

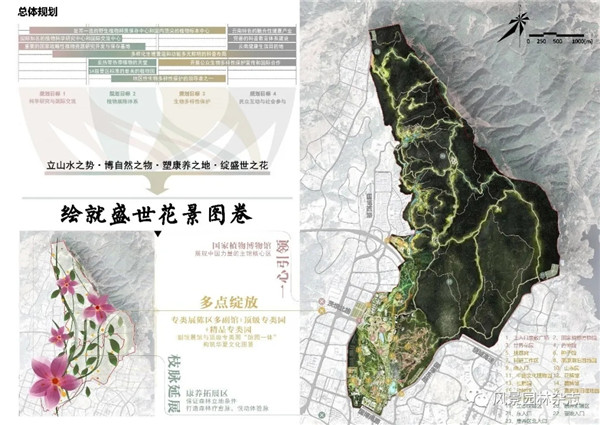

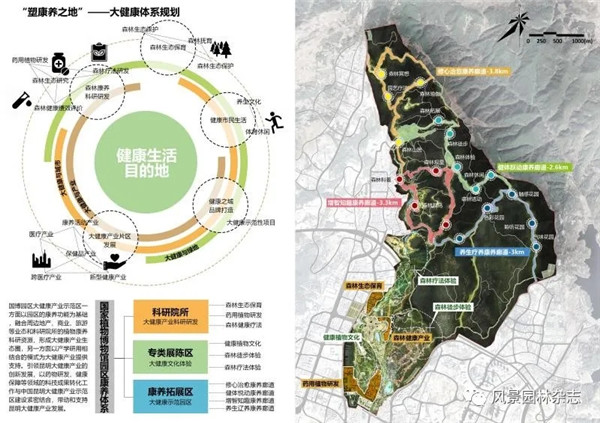

利用昆明市“植物王國”的區位優勢,設計團隊梳理場地現狀的山水構架,結合場地內現有豐富的科學研究與資源,構建“一心引領,多點綻放,支脈延展”的規劃總體結構,使植物博物館園區實現“立山水之勢、博自然之物、塑康養之地、綻盛世之花”的盛世花景圖卷愿景,展現了中國生物多樣性輝煌成就與大健康產業蓬勃發展的盛世花景圖卷。努力創造高品質公共空間,帶動推進城市高質量發展,切實增強人民群眾的獲得感和幸福感。

規劃設計平面

項目信息

委托方:昆明大健康產業發展投資有限公司

項目地址:云南省昆明市盤龍區茨壩片區國博西路、國博南路、國博東路交匯處

項目主持人:李雄

主創設計團隊:北京林業大學

聯合體投標團隊:北京北林地景園林規劃設計院有限責任公司、昆明市規劃設計研究院

規劃團隊:李雄、鄭曦、曹珊、郝培堯、姚朋、董麗、陳文、李雷、王軍、應欣、尹豪、鄭琳琳、田蕓、等。

園區規劃面積:12.45 k㎡

設計完成時間:2019(方案中標)

注:位于國博園區核心區內的國家植物博物館建筑設計由委托方另行招標,并由清華大學建筑設計研究院有限公司方案中標

李雄訪談

Q:根據李克強總理的重要批示,昆明擬建設國家植物博物館,如何回答國家級綜合性植物園構建標準這一創新命題?

A:國家級綜合性植物園在我國尚系首創,由于無國內成熟經驗可以借鑒,在規劃期間,規劃團隊和其他規劃決策主體群策群力,通過對標國外相似案例,總結國內植物園的優秀經驗,針對現狀資源提出合理的利用方式,探索植物園區的標準和模式。

① 高點對標,多元精準定位

通過對標國際6大洲、23個國家、29個世界知名植物園、實際調研考察國內具有高水準的8個植物園、對近20年有關植物園文獻進行綜述。從植物展陳體系、科普教育體系、植物科學研究和地區生物多樣性保護四個層面總結了現階段國家級植物園應具備的條件。

植物園區應作為國內植物領域研究領導者,具有領先的科研實力和科研資源。收集更多的活體植物資源,構建譜系完整的植物展陳體系,建立在地區層面植物相關研究的影響力,以收集、保護全國種質資源和物種等目的建立具有代表性意義的種質資源收集庫和標本庫,承擔起國家戰略層面的種質資源收集的任務目標,打造“中國健康之城”的品牌形象工程。園區硬件上需要配套完善的科普教育體系、優美的展陳環境、設施完備的游覽體系,最終綜合形成國家級植物園高點定位,內外兼修的多元化標準。

② 整合資源,發揮本底優勢

國博園區無論是從規劃選址、科研資源支撐還是現狀自然資源上均經過嚴謹的論證,在構建中國的國家級植物園這一議題上,整合了現有的豐富資源。

一是充分發揮昆明的氣候優勢。將室外展陳作為國博園區構建國家級植物園的核心優勢,利用云南當地豐富的物種資源,構建以云南特色植物為主的活體植物展陳體系,并針對云南獨有的高山湖泊生境等生物多樣性資源,打造具有云南特征、講述云南故事的獨特展陳內容。

二是充分利用現狀的淺山環境。以最小化干預的手段,保護現有植物資源的棲息地,利用淺山區域豐富的地形變化和季節性水文過程,構建了豐富多樣的生境條件。

三是充分整合當地的科研和景觀資源。突出中科院昆明植物研究所、云南省林業與草原科學院和黑龍潭公園等科研院所的優勢強項,建立世界領先國內馳名的種質資源收集和保存中心。

③ 創新模式,引領科研展陳

經過國內外植物學領域專家學者的多次咨詢和嚴謹論證,綜合考慮植物這一特殊的展示對象和昆明當地優越的氣候條件,最終確定國家植物博物館在建設形式上應采用“館園一體”的形式,即打破傳統博物館單一實體建筑的觀點,嘗試“掀開博物館的屋頂”,首創由國家植物博物館(主館+副館)和國家植物博物館園區(植物園)共同構成的國家植物博物館基本形態。打造由山水、動植物、建筑和景觀相互映襯的,活體生物與人類和諧共存的綜合性展示空間,更為生動和全面地展示中國在生物多樣性發展上的成就。并結合所在地優越的自然環境,將國家植物博物館園區建設成為以森林康養為主的昆明大健康產業示范性項目。

Q:規劃紅線內部用地權屬復雜,如何協調場地內的現狀,構建全園一體的空間體系?

A:場地內城鎮、農業、生態三類空間交錯、包含省級公益林、水源保護地等多類限制開發用地。現狀讓國博園區擁有了科研院所良好的活體植物資源基礎,但四家科研院所用地分散分布,且已基本上形成穩定格局,難以移動,諸多重要古樹名木群等需進行保留保護。為了協調各類用地之間的開發保護關系,保證科研院所與游覽設施的有序管理,實現全園一體的空間體系,規劃團隊在詳盡調查的基礎上構建了多方聯合的決策機制,對紅線內部的用地進行了合理的規劃。

① 周期性資源普查,支撐規劃決策

為保證對場地復雜的現狀進行全面準確的認識和梳理,規劃團隊累計參與102人次,分別在春季、秋季分3批次赴規劃場地進行詳細的現場調研,利用無人機傾斜攝影技術、遙感影像植被識別技術等科學技術手段,對場地地形地貌特征信息和植被信息進行了整體的調查。為規劃意圖與用地條件和在地單位實際需求對接提供了有力的支撐。

② 情景化精準分析,確保規劃落地

規劃團隊結合調研成果,從規劃意圖和業主需求兩方面分析規劃手段的合理性,并采用模擬分析精準還原規劃后情景,確保規劃內容能夠在后期建設中落地。規劃采用遙感圖像識別、GIS平臺分析、水力模型模擬、數字化建模模擬、公眾參與式評價等多元化的分析手段,對規劃中涉及到的建筑拆除、用地變更、功能整合等規劃內容進行現狀的模擬分析。

③ 在地單位多次溝通,協調規劃推進

通過積極與在地單位溝通,梳理現狀科研設施和植物資源的功能體系和發展預期,設計團隊作為各單位之間的溝通媒介,將業主與各科研院所科學家的預期構想與國博園區的規劃內容緊密銜接,將園區的規劃方案與各單位的中遠期規劃和正在實施的優化工程統籌結合,實現規劃之間協調發展,各主體之間相互借鑒,互為補充,共成整體。

Q:國博園區是如何實現“立山水之勢,博自然之物,塑康養之地,綻盛世之花”的規劃愿景呢?

A:① 空間結構——“一心引領、多點綻放、支脈延展”

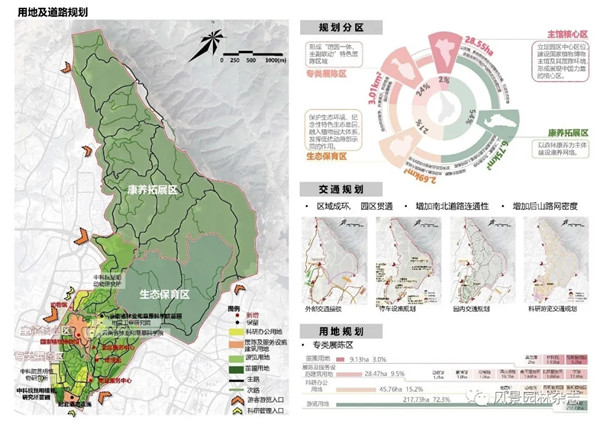

園區規劃分為三個主體區域,分別為專類展陳區(含主館核心區)、康養拓展區和生態保育區。以國家植物博物館主館為核心,四個副館、各類專類園、種子庫和標本庫為多點,多條康養廊道支脈延展,共同構成國博園區的總體空間布局。

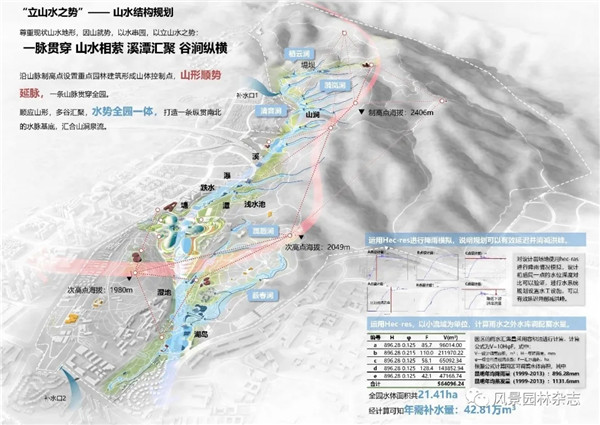

② 山水格局——“一脈貫穿、山水相縈、溪潭匯聚、谷澗縱橫”

規劃場地北高南低,丘壑縱橫,水潭池塘分布在地勢低洼處,較為分散。通過二維水力模型和地表徑流分析支撐對場地的匯水點、匯水量和地表徑流路線的規劃選型,結合分析結果,規劃利用場地西側從南至北連續的自然溝渠作為串接全園水系的主脈,主脈沿線的山谷、自然沖溝和池潭溝澗結合小型水工設施形成多級水網,并將主要的低洼地作為場地的主體水景觀,采用市政給水和雨水收集的方式測算全年需要補水42.81萬立方米,為主要水體提供持續水源,打造“一溪九澗、一潭雙池”的水景觀系統。

規劃水系作為全園的造景資源,與專類園、建筑和主要節點相結合,改善了全園缺乏水體的缺陷,并賦予場地靈動自然的氣質。

山水結構規劃

③ 植物科普展陳體系——“展華夏圖卷,集九州盛景”

國博園區的植物科普展陳體系遵從“館園一體”的規劃理念,形成室內外一體化的科普展陳體系,將以主館、兩庫、副館為主的植物科普展陳場館、室外展陳環境和動植物生境結合為整體。室外展陳環境由三部分組成,分別為主場館周邊的世界花園、4個頂級專類園,24個精品專類園和8個主題景觀區,在植物引種保育和塑造優美景觀的同時,結合科研教學與科普教育,展示中國生物多樣性成就,傳承中國特色植物文化。

植物展陳體系規劃

④ 以5A級景區為標準的設施體系及游覽體系

區域聯動、科研—游覽有序結合的交通體系。國博園區針對南北狹長的地勢,選取主干道路南北貫通,分區成環的交通體系基本形態,在場地內原有道路的基礎上形成四環主路體系。設置三大類主題游線+兩區電動車游線+品牌節事活動,設置科普教育類游線、歷史文化類游線以及健康生活類游線,為游客提供了索道、電動火車、觀光電瓶車、步行等多種交通方式,同時策劃適宜不同時節的節事活動。

以可持續發展為導向的生態設施與管理系統,包括利用收集的雨水滿足全園的景觀需求;對建筑余料舊物再利用,運用太陽能和風能兩種新能源,實現經濟可持續,體現生態環保理念;標識系統與智慧導覽系統,實現園區智慧管理。

用地及道路規劃

Q:國博園區主要規劃特色是什么?

A:國博園區的建設填補了國內相關領域的空白。基于昆明獨特的氣候條件和全國領先的科研資源等一系列優勢,密切結合植物科學研究,構建了完整新穎的植物展陳體系和完善的游憩科普教育體系。國博園區的建設不僅作為植物資源的收集保存、研究開發、科普展示的場所,更能夠作為一個地區性生物多樣性保護的領導者和展示中國生物多樣性成就的窗口。

① 展示中國生物多樣性成就高度,詮釋大健康戰略發展的雙重目標

2021年生物多樣性公約第十五次締約方大會(COP15)將在中國昆明舉行,屆時國博園區將集中向世界展示我國對全球生物多樣性保護計劃采取的行動和推進植物多樣性保護與可持續利用方面所做出的貢獻。

國博園區作為昆明打造“中國健康之城”的示范性項目,利用良好的自然基底,構建了以森林康養為主題的大健康產業示范區。一方面以園區的康養功能為基礎,融合周邊地產、商業、旅游等業態和科研院所的植物康養科研資源,形成大健康產業生態圈,另一方面以產學研用相結合的模式為大健康產業提供支持。

② 憑借自然環境優勢,收集規模、種類超前的活體植物資源

昆明素有“天氣常如二三月,花枝不斷四時春”的美譽,是全國年溫差最小的城市,年均溫15℃左右,年均日照時間2200小時左右,無霜期240天以上,這樣的氣候既適合植物的生長,也適合于康養和旅游等行業的發展。場地地處平原與淺山交界處,水平和垂直生態環境變化明顯,生境類型豐富,立體氣候造就了豐富的原生植被資源,具有較高的生物多樣性價值,為園區規劃提供了優良的生態基底。

基于獨特地理區位帶來的生物多樣性、地形地貌、氣候條件、植被資源等方面的優勢,國博園區建立了與國家植物博物館主副館的室內展陳體系互為補充,遵從“館園一體”的構想,構建了總面積301公頃的室外活體植物展陳區。在場地內原有53個專類園、6200余種(含品種)活體植物的基礎上,通過整合優化,構建了以云南當地特色植物為主,展示世界范圍內具有代表性的地域植物的展陳系統,近期引種保育植物種(含品種)總數擴充到10000種,在遠期達到引種保育植物30000種(含品種)的展陳目標。國博園區規劃無論是在活體植物的展陳面積還是展陳質量上,均達到了世界一流植物園的水準。

③ 立足一流科研資源,形成 “館園一體,景研結合”的植物展陳創新模式

室內外展陳結合,實現優勢互補。首創“館園一體”的博物館基本形態,以植物這一特殊的展陳對象為出發點,構建了內容詳實、譜系全面、博采眾長、視角多元的展陳體系。全園室外展陳內容包含“一個世界花園、4個頂級專類園、24個精品專類園、8個主題景觀區”,室內展陳內容由“國家植物博物館主場館”和“花博館、藥博館、動物館、菌博館”四個博物館副館承擔,博物館建筑分散鑲嵌在國博園區優美的植物景觀中,營造全方位的展示內容和沉浸式的展陳環境,形成“館園一體、主副聯動”的總體格局。室外展陳內容以現階段各院所的科研方向和優質資源為基礎,發揮各單位活體植物展陳的特色,構建了種質收集、經濟利用、觀賞植物三方面齊頭并進的展陳體系。室內展陳主要以展示地球植物的前世今生及未來,以及云南當地植物資源特色展示。

緊密圍繞科研,保障可持續發展。將首席科學家PI制度作為立園之本,以中科院昆明植物研究所與云南省林業和草原科學院的科研強項為依托,與在地的科學家團隊、重點科研項目緊密聯合,設立了4個具有中國和云南特色,達到世界一流水準的頂級專類園。使用“一園多區”的策略協調植物園展陳體系空間敘事的邏輯完整與現有植物資源分布分散的矛盾,將分布在園區各處的同種展陳內容的專類園統一命名,保留各單位展陳內容的特色,既豐富了專類園的展陳水平,又促進了各單位之間的聯系。

Q:國家植物博物館園區規劃涉及多個政府部門和相關單位共同參與,如何協同多主體、多學科的規劃團隊,確保規劃進程有序推進?

A:國家植物博物館園區規劃包括建筑、園區、周邊片區及配套基礎設施,涉及多個政府部門和相關單位共同參與,規劃內容由多個學科團隊共同完成,因此,在國博園區的規劃過程中,如何統籌各部門和主體之間的訴求、協調各設計團隊的成果,是確保規劃能夠順利進行,并有效實施的關鍵。

① 以風景園林為核心,形成多學科支撐的規劃設計流程

規劃過程中為了提升總體規劃成果的整合度和園區規劃的合理性,設計團隊在規劃過程中,與交通規劃、城市規劃和城市設計、產業策劃、場館規劃、展陳策劃和當地科學家等多學科的團隊在規劃期間進行了7次方案討論會,與14家單位共同構建了多方互聯、定期反饋的規劃設計討論流程。

充分發揮風景園林在景觀空間規劃、自然系統保護、生態保育等方面的優勢,在主館建筑室外環境展陳內容、城市綠道串聯選線、區域自然與人工水系統構建、大健康產業與森林基底的結合方式等方面提出了合理的建議。同時聽取植物學家、建筑、交通規劃等團隊專業建議,完善園區內植物展陳體系、副館概念規劃、與外部銜接的交通體系規劃。保障了片區規劃的可持續性,提升了整體規劃的生態保護水平,將人工設施與自然基底有機融合。

② 構建“政府滿意、群眾滿意、科學家滿意”的意見統籌機制

為協調規劃過程中各主體的利益與訴求,設計團隊與相關政府部門、在地科研院所和當地群眾積極協調,構建了以“政府滿意、科學家滿意、群眾滿意”為目標的規劃意見反饋統籌機制。

設計團隊多次與昆明市市委市政府、中科院昆明植物研究所、云南省林業和草原科學院、黑龍潭公園、中科院動物所等多家單位進行周期性的密切聯系,共舉行匯報交流會議26次,專家研討會5次,以每周一次例會的頻率與國家植物博物館規劃建設指揮部密切對接規劃進度。通過與各科研單位的相關人員進行多次的溝通,了解科研人員對于用地規劃的訴求和現狀空間布局存在的問題,通過雙向交流與意見反饋機制解決科研與游覽的矛盾,協同了各單位未來遠景與國博整體發展的步調。在規劃過程中,多次舉行參與式規劃調查,聽取周圍群眾對國博園區的訴求,提升規劃的群眾滿意度。

編輯:張倓思

相關閱讀

江蘇揚州:今年實施五大攻堅行動提升城市綠化

城市道路綠化增綠行動。利用今年春季綠化黃金季節,針對城市道路綠化達標率、林蔭路覆蓋率等指標,全面開展道路綠化增綠提綠補綠,重點對87條道路的行道樹“有綠無蔭、有景少蔭”、綠化品種單一等問題進行整改,形成配置合理、錯落有致、層次清晰的道路綠化景觀【詳細】

北京昌平新城東區將打造濱水商業消費新地標

昌平新城東區位于昌平區南邵鎮,規劃建設用地面積11平方公里,規劃人口12萬,圍繞打造首都北部消費新地標編織街區控規已獲批。未來,昌平新城東區將打造成為京北體驗消費示范區、山水宜居典范城區、高水平綜合服務承載區和智慧產研創新園區【詳細】

南寧園博園舉辦“禮樂園博·南寧花朝盛典”

活動期間,南寧園博園還舉辦了漢服新秀大賽、同袍巡游、及笄成人禮、國風婚禮妝照展示、明制婚禮儀式典禮、六藝游園、書畫體驗、國風集市等精彩紛呈的活動,同時邀請眾多知名國風模特參與表演展示【詳細】

成都首屆“最美公園”評選結果出爐

據成都市公園城市建設管理局相關負責人介紹,本次“最美公園”評選范圍包括23個區(市)縣已建成開放的1514個公園,包括綜合公園、口袋公園,還有郊野公園【詳細】