城市雨洪基礎設施先行的規劃框架之探析

1.3 河流廊道

河流廊道包括主河床、洪泛區,直至周邊的地理環境,是流域內其他雨洪設施的主要連通渠道。河流廊道不僅在洪水期間蓄滯洪水,削峰錯峰,減少洪澇災害損失;還具有其他功能,如補充地下水資源、控制水土流失與泥沙沉積、凈化水質、保護生態環境使之成為野生動物的宜居地,同時也是人類休閑娛樂的良好場所。

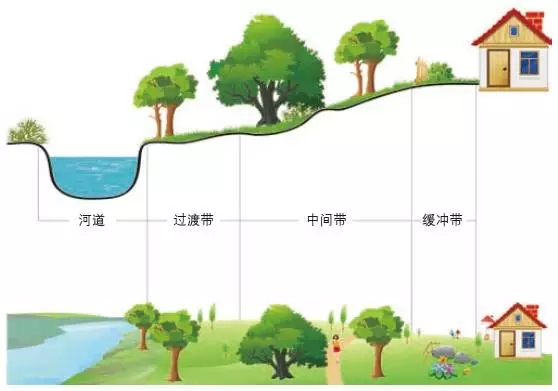

在早期的人類活動中,由于對洪泛區功能的認識不足,侵占洪泛區或修筑堤防,將洪泛區與主河道分割的情況時有發生。在最近的幾十年中,洪泛區保護法規在世界各國相繼提出。如美國的洪泛區定義為100年重現期洪水的淹沒范圍。洪泛區的寬度依地理地形等物理條件而不同。在河流下游的洪泛區內時常伴有天然濕地,也可在洪泛區內修建人工濕地。隨著人類對河流廊道重要性的認識不斷加深,近年來許多國家和地區開始在限定的洪泛區以外增加植被緩沖區(圖2),即減少了人類活動對河流生態環境的影響,又提 高了城市抵御洪澇的標準。

圖2 河流廊道示意圖

緩沖區的寬度一般由當地政府主管部門酌情而定。流域或城市一級的河流廊道的植被緩沖區通常要寬一些,可達30~50m;社區一級的河流則要窄一些,多為10~30m;在洪泛區很寬(寬于100m以上)的下游平原地區,植被緩沖區也可以是洪泛區的一部分。

河流廊道中緊靠河岸的地帶通常稱為過渡帶,其外邊界一般為25~50年重現期洪水的淹沒邊界。在此區域內應完全保留天然狀態,禁止任何人類開發活動。過渡帶之外是中間帶,其外邊界一般為50~100年重現期洪水的淹沒邊界。在此區域內可以有限制地開發,如修建人行小徑、濕地草樹叢等自然景觀公園。中間帶之外是緩沖帶,緩沖帶內可種植適宜當地的植物花草,以供休閑觀賞、美化環境等。在洪水期間,整個河流廊道都屬于行洪蓄洪設施。

一座城市的興建不可能絲毫不改變當地的自然水文水系,但是應該注重保護流域與社區一級的河流廊道,使之成為貫通其他湖泊濕地、叢林草地的渠道。

2 三層尺度的城市雨洪基礎設施

除了自然雨洪系統之外,城市還應修建一些人工雨洪設施,以彌補不透水地表的增加所帶來的負面影響。這些人工設施或分布在社區內(如透水地面、入滲草皮溝、生化雨水花壇及其他蓄滯設施),或分布在建筑物周邊(如綠屋頂、雨水利用、等源頭控制設施)。完整的城市雨洪基礎設施應由三個層次組成:(1)以自然雨洪系統為主的城市尺度雨洪設施骨架;(2)模擬自然徑流通道的社區尺度雨洪設施;(3)模擬自然入滲、蒸發、凈化的源頭雨洪設施。這三個層次相互貫通,形成可持續雨洪綜合管理基礎措施。在條件成熟的情況下,可在任何一級雨洪設施中增設雨水利用措施。

2.1 以城市尺度雨洪系統為骨架

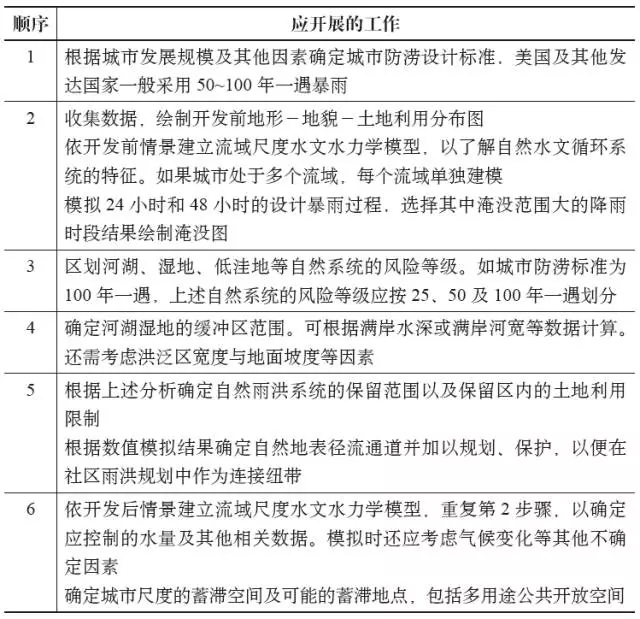

城市尺度的雨洪基礎設施為城市提供最高一級的防澇保護。規劃時應盡可能模擬自然水文循環系統,根據地形水系充分利用自然雨洪系統,必要時輔以人工蓄滯設施。表2展示了城市尺度雨洪基礎設施的規劃步驟。

表2 城市尺度雨洪基礎設施規劃步驟

城市尺度的規劃是整體框架的規劃,應注重系統的完整性。框架各元素之間應充分體現自然水文循環的原理,還要考慮與下一級系統的連接。具體細節可在設計階段進一步細化完善。

2.2 以社區尺度雨洪設施為紐帶

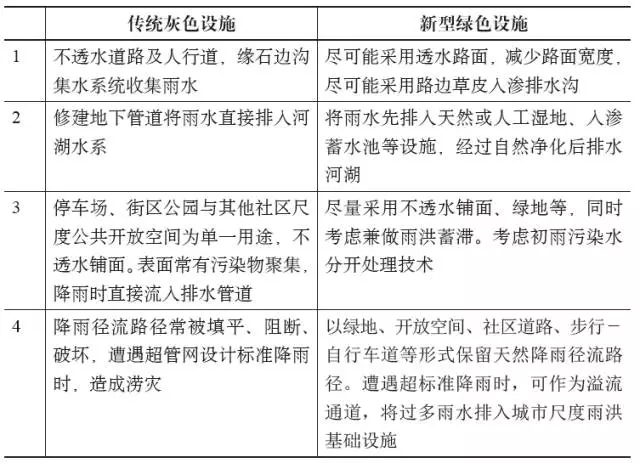

社區尺度雨洪設施一般為人工修建,是連接雨水收集設施和城市尺度設施的紐帶。社區尺度雨洪設施的設計標準應低于城市尺度的設計標準,一般為10~25年。規劃時應考慮溢流路徑,在遭遇超標準降雨時,超標徑流可通過溢流路徑排入城市尺度雨洪基礎設施。傳統的社區尺度雨洪設施包括明溝、暗管、豎井、雨篦子等灰色排水設施。這類排水設施將城市雨洪直接排入河湖水系,造成諸多危害。新型綠色設施多采用明溝等形式。表3列出了傳統灰色設施與新型綠色設施的特征。

表3 灰色設施與綠色設施的特征比較

社區尺度的雨洪設施是滲、蓄、滯、排的綜合。各類設施的具體設計應通過數值模擬而定。

編輯:shangxiyun