北大"大腳教授"的"城市大腳革命"

“城市化是小腳的,扭曲的,新農村的部分建設也是刻意的小腳,張家界應當回歸大腳之美,不要做小腳婦女。”近日,北京大學景觀與設計學院院長、教授俞孔堅在張家界國際鄉村音樂節名人論壇炮轟張家界是“小腳婦女”的言論引發海內外不少網友的質疑,對于主持人張丹丹在論壇上提出的“如果改張家界的三個景點,會是哪里?”的問題,俞孔堅表示“除了金鞭溪兩岸的石頭,張家界所有的大壩都應當炸掉,采用自然的、生態的水循環體系;還有就是張家界的建筑不要再仿古了,應當為張家界重新設計符合氣候和生活習慣的建筑。”俞孔堅還堅持認為“人類要回歸自然,就應該在城市里都種上水稻,這才是城市建設的大腳之美”。俞孔堅這一“城市里都種上水稻”的雷語當場遭到著名音樂人高曉松毫不留情的反駁,現場火藥味十足。“大腳教授”之名不脛而走,連日來在網絡上迅速躥紅,激起不小爭議。

俞孔堅教授提出的“拆除河堤,炸掉水壩,在城市里種上水稻”的觀點,絕非一時沖動的標新立異,而是根據自己多年來的城市設計實踐和深入的批判性思考提出的城市設計的革命性和顛覆性的觀點,他是哈佛博士,長江學者,這些名銜對于俞孔堅都不重要。這位9獲全美年度設計獎的設計師,城市與景觀設計作品遍布全球。人們驚嘆雨水公園、上海世博后灘公園等天人手筆,更驚喜于他的白話景觀、“反規劃”理論、土人藝術、大腳革命,他堅定認為,城市與景觀設計是一門“生存的藝術”,正如他把哈利路亞音樂廳定性為“會呼吸的建筑”。

俞孔堅是近年來“城市大腳革命”的積極倡導者,在他看來,當今城市發展的問題可統稱為“小腳城市主義”,中國古代婦女因追求美麗而被迫裹腳的歷史超過千年,這個過程徒勞且不健康,是一種犧牲了功能的形式。俞孔堅熱衷用“裹腳”來比喻目前在后工業時代的中國城市狀況,城市文化旅游要發展,但絕不能被“城市化”所累。城市化把大自然所賦予的自然和尋常變為變態和無常,把綠地草原變為人工草坪,把野花野果變成只開花不結果的桃樹,把自然溪流里的小魚變成魚缸里的金魚,而“拆除河堤,炸掉水壩,在城市里都種上水稻”正是對城市偽生態功能的修復和恢復。

如今,河流上的大壩雖然能夠用來發電、調蓄洪水和形成人文景觀,但是不加生態科學論證的大壩越來越多,不僅造成了本土性魚類洄游路徑的人為切斷,而且還會對河流周圍的動物和植被生態造成破壞,危害更大的是,對于下游的河流生態造成了毀滅性的打擊和消亡,包括首都北京市在內,過去縱橫交錯的中小河流,因為上游大壩的阻隔和切斷,不少河流不僅斷流,而且有些河流已經埋沒為陸地,不僅影響到了工業生產和居民生活,更對生態環境造成了不可逆轉的毀滅性打擊,令人痛心和無奈,隨意建設大壩的例子還有西安市的灞河,本來已經水量很小的灞河,如今為了形成水景觀,支持房地產業,竟然在灞河上修建了不少的大壩,本來缺水的西安市,卻要做“八水潤西安”的浩大文章,怎么能夠不讓人匪夷所思?

如今,不管是決策者和大眾,都認識到了我們賴以生存的家園不能沒有樹木和花花草草,這些年也花大力氣植樹造綠,這從每年各地發布的植樹造林面積之大的統計數字就能夠管窺,但是環境為什么沒有體現出多大的改變甚至越來越不好了呢,這是因為有綠無“效”,過多地追求視角的賞美,貪圖好看,忽視使用價值,一味種植單一的人工林,忽視了自然樹林和森林呈現的生物多樣性的生態價值,中看不中用。正如俞孔堅之所言,我們迫不及待將“鄉土”城市化,結果我們不但沒有建成我們滿意的城市,卻失去了美麗的鄉村。俞孔堅稱之為“小腳的美麗”。在他看來,景觀設計遠不是造個公園、裝點城市那么簡單,做環境,本質是思想、價值觀的改變。要傳遞一種新的低碳、節約、健康的生活方式,這就是他概括的“大腳革命”。它要與不事生產、刻意雕琢、病態而喪失機能的“小腳城市”徹底分道揚鑣。

不少有識之士對于農村的土地污染憂心忡忡,可是更多的人也許更不知曉,城市的土地和土壤污染和農村不相上下,過去高污染、高耗能和企業為城市發展讓路,但是搬走之后卻留下了污染的土地,沒有科學的環保測評和評估,就變成了開發商的樓盤、學校、醫院和公共服務機構等,而原本健康和充滿生機的土地也會因為污水和汽車尾氣等其他污染而不可幸免的成為城市快速擴張的犧牲品,正如俞孔堅教授所言,原本健康而自然的土地被認為“丑陋而缺乏修飾”,于是哪怕以污染土地為代價也要點綴一些華而不實的建筑和設施,至于俞孔堅提出的“人類要回歸自然,就應該在城市里都種上水稻,這才是城市建設的大腳之美”也是基于恢復城市的原野和鄉野美而提出。

城市現在不缺少“地標式”和“著名”的建筑,但是缺少關注民本需求的建筑,城市規劃設計好不好,市民最有發言權,一些人認為宏偉壯觀的空間意向有利于吸引投資,于是一味追求大尺度的街道、繁瑣裝飾的街景和巨大的公共空間的所謂“政績”,追求航拍美觀和視覺沖擊的所謂“精品”。但實際上,這些對資源來說是過度浪費,對市民來說也經常是難以接近、過于昂貴的“奢侈品”,城市設計必須回歸人的尺度,強調人的存在和需求,注重每個市民在城市空間中的體驗。

如今,城市規劃設計已經進入了由“量”的擴張向“質”的提升轉型的階段,從大開大闔向精雕細琢提升。通過對城市的歷史人文、環境風貌、地區特色、產業和社會發展、建筑功能和形態等各種因素進行綜合考慮,使人、建筑、環境的關系實現最優化,為市民塑造一個良好的有秩序的和諧的城市環境和城市生活。

回歸人的尺度,強調人的存在和需求,注重每個市民在城市空間中的體驗,無疑是更科學和更以人為本的城市設計理念。體現了設計的人文效能,在城市設計和建設屢屢出現為了視覺和觀賞的需要而違背設計規律和倫理的今天,強調城市設計要體現“人的尺度”,就顯得很有必要,也很迫切。正如俞孔堅所言,他不否認被他批評的園林和建筑漂亮,但它們不夠“真善美”。超高造價的標志性建筑和平民生活毫無關系,對國家人民沒好處,只為炫耀和展示,只對少數人有好處,不是大善;所以它們也就不美。

也正因為像俞孔堅這樣的“大腳教授”太少,因此“小腳城市”越來越多,俞孔堅的另類城市規劃和設計審美觀注定會孤獨,但是像他這樣的城市建設文化性批判的教授越多,中國就會少些違背自然規律和不按照生態科學建設的城市,“符合氣候和生活習慣的建筑”就會越來越多,而華而不實的沒有體現“人的尺度”的城市建筑就會越來越少,給有些孤獨的炮轟張家界“小腳”的北大“大腳教授”來點掌聲,給“大腳教授”以科學和人文的包容。

編輯:dongjing

相關閱讀

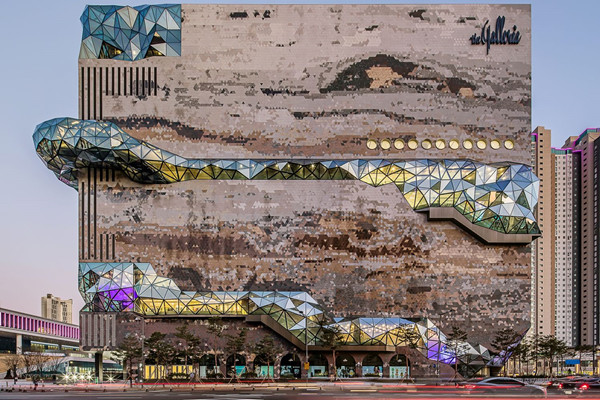

韓國光教 Galleria 百貨公司大樓

2020 年 3 月 25 日 – 由 OMA/克里斯·范杜恩(Chris van Duijn)設計的 Galleria 百貨公司在首爾南部的新市鎮光教正式開幕。 Galleria 光教店位于這新城市發展區的中心,周圍被高層住宅包圍著,石塊般的外形賦予其自然氣質,使之成為光教居民生活的一個焦點。【詳細】

《中國城市化質量評估報告》出爐

記者從中國國際城市化發展戰略研究委員會獲悉,由該研究委員會和綜合開發研究院(中國【詳細】

從建筑看城市傳統文化的傳承與創新

民族優秀傳統文化的保護與傳承是當今我國文化建設領域的重要工作,其意義和影響不言而喻。雖屬文化問題,但傳統文化的表現形式和物質載體則遍布于經濟社會的諸多領域。建筑文化就是其重要形式之一。建筑和城市規劃【詳細】